尿酸値が高い人は痛風に注意!

尿酸値と痛風の関係についてご紹介いたします。 |

「風が吹いても痛い・・・」ということから“痛風”

痛風発作は、「今までに経験したことのない激痛」などと表現され、突然起こる激しい痛みが特徴です。“風が吹いても痛む”ことから、“痛風”と呼ばれるようになったとも言われています。

痛風は、体内に尿酸が蓄積することにより引き起こされます。尿酸は血液に溶けにくいため、体内の尿酸濃度が高い状態が続くと、溶けきれなくなった尿酸が関節などにたまって結晶化します。尿酸の結晶が何らかの刺激によって剥がれ落ちると、結晶を異物と認識して白血球が攻撃します。結果、炎症が起こり激しい痛みが生じます。

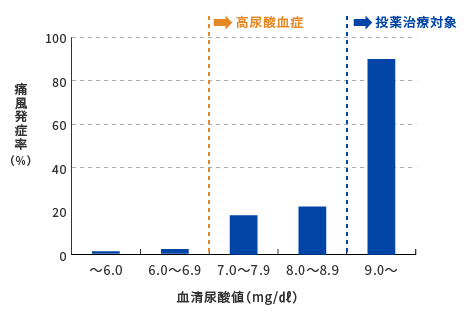

| 痛風の原因となる尿酸がどのくらい体内に蓄積されているかは、血液検査の項目にある”血清尿酸値”で確認することができます。血清尿酸値は、一般的に「メタボ健診」と言われる「特定健康診査・特定保健指導」の検査頃目にも入っており、「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン」では、7.0mg/dLを正常値の上限とし、血清尿酸値が7.0mg/dLを超えるものを「高尿酸血症」と定義し、痛風予備軍の指標としています。 |  Hall et al. :am j med, 42(1967) |

痛風患者の増加と低年齢化

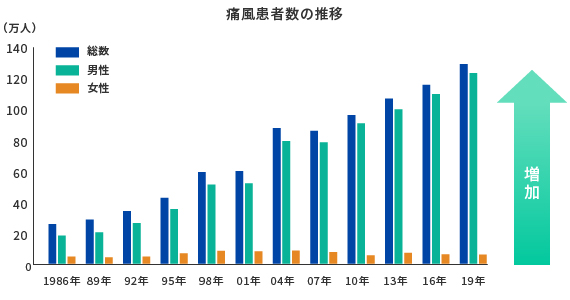

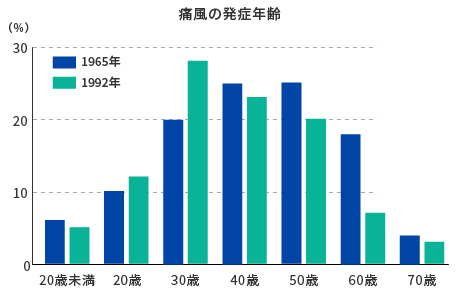

痛風の患者数は年を追って急増しており、国内では125万人超と推定されます。痛風の発症リスクが高まる高尿酸血症(尿酸値7.0mg/dL以上)の罹患者は、成人男性の4人に1人1)と言われており、患者数は年々増加しています。また近年、痛風の発症年齢が低年齢化し、発症割合のピークが50代から30~40代に移りつつあります2)3)。

厚生労働省 2019年国民生活基礎調査 |  東京女子医科大学・山中寿教授ほか |

2)大島良雄, 痛風の臨床, 第62回日本内科学会講演会(1965年)

3)大山博司ら, わが国における痛風発症年齢の最近の傾向, 痛風と尿酸・核酸, 第44巻, 第2号(2020年)

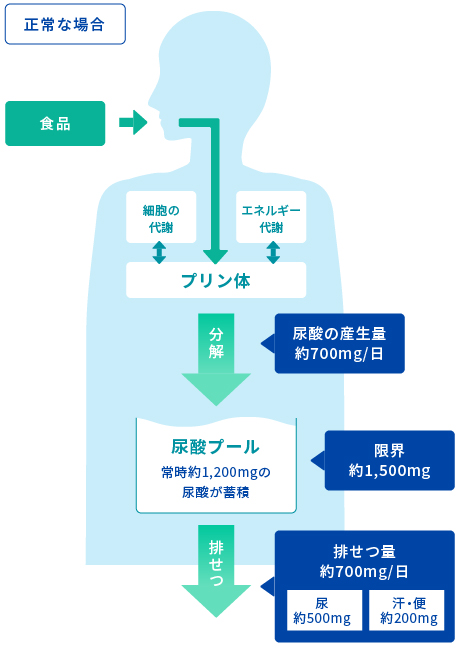

尿酸の産生と排せつのメカニズム痛風を引き起こす尿酸は、プリン体から作られます。プリン体は、生物が持つ遺伝子の構成成分であり、様々な食品に含まれています。私たちは、食品を通してプリン体を取り込んでいます。 また、食品から摂取するものの他に、自身の体内で起きている細胞の代謝やエネルギー代謝の過程でも作られ、生命活動の維持に使われています。 プリン体が余ると肝臓で代謝され、最終的に尿酸へ分解されます。尿酸は尿や便、汗となって体外に排せつされます。 健康な人の場合、尿酸は1日に約700mg作られ、同じ量の尿酸が排せつされます。そのため、体内の尿酸は常に一定量(約1,200mg)に保たれており、これを「尿酸プール」といいます。 |  |

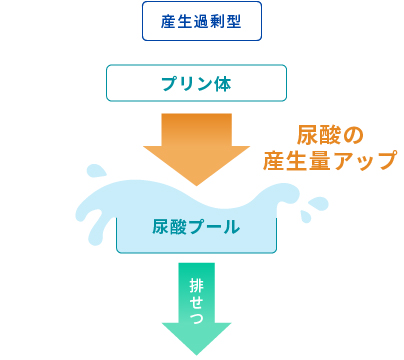

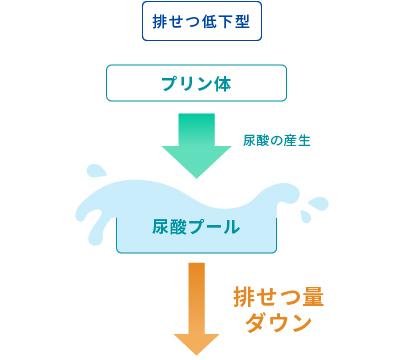

| 生活習慣が乱れると、尿酸のつくり過ぎ(産生過剰型)や、排せつ量の減少(排せつ低下型)につながり、尿酸の産生と排出のバランスが崩れてしまいます。 やがて限界量(約1,500mg)を超えると、尿酸プールはあふれてしまいます。あふれた尿酸が多くなり、血清尿酸値が7.0mg/dLを超えると高尿酸血症と診断され、痛風のリスクが非常に高い状態に陥ります。 |  |  |

尿酸値のコントロールには生活習慣の改善が必要

体内の尿酸量が増える主な原因は生活習慣です。飲酒をはじめプリン体や脂質を多く含む食品の過度な摂取、肥満、ストレスなど、さまざまな生活習慣が原因として挙げられます。例えば、ファーストフードなどの外食が多い方や、お酒を飲む機会の多い方は要注意です。

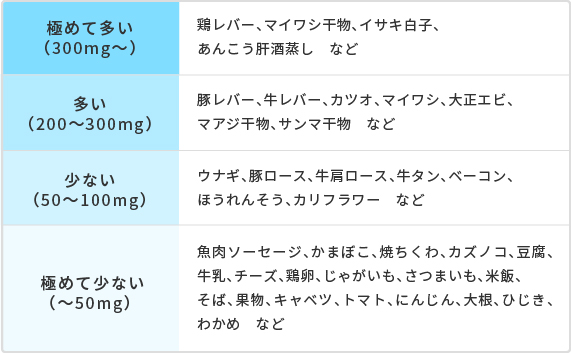

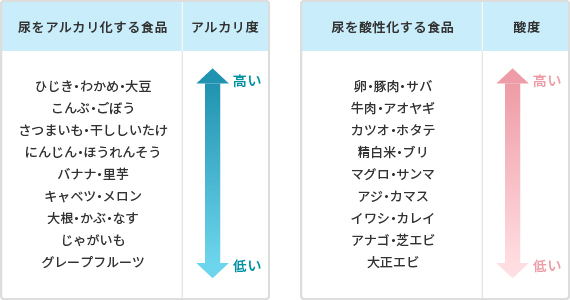

尿酸値を下げるためには、食事からのプリン体摂取を控えることが一般的です。ただし、食事由来よりも体内で産生されるプリン体の方が圧倒的に多いため、食事に気をつけるだけでは不十分です。プリン体の摂取を控えると同時に、尿酸の排せつを促すことが重要です。尿酸を排せつするために十分な水分の摂取を心掛けましょう。また、尿をアルカリ化することで尿酸の排せつがしやすくなります。尿をアルカリ化するにはヒジキ・わかめなどの食品の摂取が効果的です。さらに、適度な運動によるストレスの発散などを心がけ、生活習慣を改善することがとても重要です。

プリン体の多い食品と、少ない食品 出典:高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン | 尿をアルカリ化する食品と、酸性化する食品 出典:高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン |

アンセリンは生活習慣の改善を支援

生活習慣の改善は、痛風発症のリスクが高い30~50代の働き盛りで多忙な方には容易ではありません。そこで「アンセリン」は、効率的な尿酸値のコントロールを可能とする新しい機能性素材として注目されているのです。関連ページ

|

|